-

Porté par :

Plus de contexte sur le projet

La politique cyclable de la Métropole

Pour promouvoir la pratique du vélo et développer des alternatives crédibles aux voitures thermiques, la Métropole s’est engagée à mettre en œuvre un ambitieux plan d’aménagement d’itinéraires cyclables (en savoir plus). Chaque année, elle investit en moyenne 6 millions d’euros à son plan d’action vélo (création et entretien des aménagements cyclables, arceaux vélos, etc.).

Dans ce contexte, un projet de sécurisation de l’itinéraire cyclable reliant Uriage et Gières est en cours.

Situation

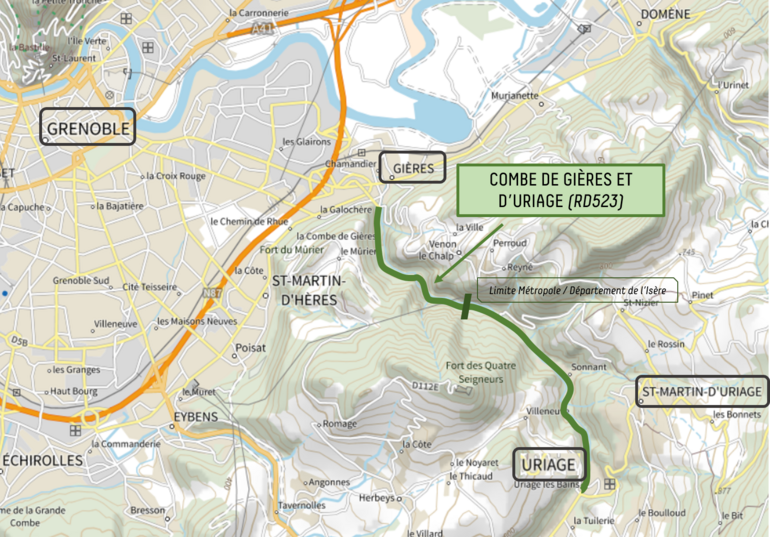

La Combe de Gières et d’Uriage permet de relier les communes de la plaine de la Métropole aux communes d’Uriage et de ses alentours, situées sur les balcons de Belledonne.

Cet itinéraire est une route départementale (RD523) dont la gestion est partagée entre deux collectivités : la Métropole Grenoble Alpes et le Département de l’Isère.

Il s’agit d’un axe structurant pour le territoire emprunté chaque jour par plus de 10 000 véhicules.

Ces dernières années, la pratique cyclable s’y est également développée. Toutefois, la configuration actuelle de l’itinéraire est jugée peu adaptée et peu sécurisante pour cette pratique en plein essor.

Dans ce contexte, un projet de sécurisation de l’itinéraire cyclable reliant Uriage et Gières est en cours.

Zoom sur le contexte de la combe de Gières / d'Uriage

Quelles sont les principales contraintes ?

La Combe de Gières et d’Uriage fait toutefois face à de nombreuses contraintes, naturelles et réglementaires :

- La présence de la rivière du Sonnant en contrebas de la route

- Des talus en fortes pentes en amont, avec des risques de glissement

- Des espaces boisés classés

- Des habitations parfois proches de la voirie

Cette situation géographique, caractéristique d’une combe, rend les aménagements particulièrement contraints.

Combien de véhicules et de cycles passent chaque jour par la Combe ?

Selon les comptages réalisés en 2021 :

- Environ 12 000 véhicules motorisés empruntent la combe chaque jour dont 2,2% de poids lourds,

- Environ 220 vélos empruntent la combe chaque jour.

Quelles informations a-t-on sur la sécurité de cet axe (nombre d’accidents …) ?

Afin de nourrir leurs réflexions, la Métropole et le Département se sont appuyés sur :

- Les données de l’observatoire des mobilités et de l’accidentologie (un outil porté par le SMMAG),

- Plusieurs études de circulation réalisées par des cabinets spécialisés (étude de trafic, étude de comportement des automobilistes…),

- L’expertise de la Métropole et du Département dans l’insertion des infrastructures cyclables sur les axes routiers.

Ces données mettent en évidence concernant l’ensemble des modes de déplacements :

- Des vitesses observées pour les véhicules régulièrement supérieures aux vitesses limites,

- Une première section accidentogène aux niveaux des virages dans la combe, avec notamment deux virages identifiés comme dangereux,

- Une deuxième section accidentogène au niveau notamment des intersections sur le tronçon carrefour du Maupas – Sonnant,

- 5 accidents mortels tous modes sur la période 2013-2024,

- Plus spécifiquement concernant les cycles : 2 accidents mortels et 3 accidents entrainant des blessures sur la période 2013-2024, tous localisés sur la deuxième section accidentogène.

Quelles ont été les alternatives techniques étudiées ?

Sur plusieurs sections de la combe, la voirie n’est pas assez large pour accueillir à la fois deux voies motorisées et deux voies cyclables : il faut élargir la chaussée. Problème, l’espace est contraint : d’un côté la montagne parfois séparée de la chaussée par un mur de soutènement et de l’autre la présence du ruisseau du Sonnant.

Aussi entre 2019 et 2021, la Métropole et le Département ont conjointement étudié la possibilité de réaliser un aménagement continu :

- Soit par la création d’un aménagement bidirectionnelle : deux voies cyclables côte-à-côte et continue, séparée de la chaussée.

- Soit par la création d’un aménagement bilatéral : une voie continue de chaque côté de la chaussée.

Pour la bidirectionnelle trois scénarios ont été étudiés :

- En gagnant de la place sur la montagne

- En la réalisant de l’autre côté du ruisseau

- En créant une passerelle suspendue au-dessus du ruisseau

Un 4ème scénario portait sur la création d’une bilatérale en gagnant de la place et sur la montagne et/ou sur le ruisseau.

Enfin un 5ème scénario a été étudié, il portait sur la création d’une « chaucidou » : un aménagement consistant à créer une voie centrale pour la circulation à double sens des véhicules motorisés et deux bandes cyclables latérales pour la circulation des vélos.

Pourquoi les options d’élargissement vers le ruisseau ont-t-elles été écartées ?

Trois scénarios d’élargissement vers le ruisseau ont été étudiés :

- Une bidirectionnelle de l’autre côté du ruisseau

- Une bidirectionnelle sur une passerelle suspendue au-dessus du sonnant (elle aurait fait environ 300m de long en cumulé).

- Une bilatérale dont une partie de la voie serait réalisée par encorbellement.

L’ensemble de ces scénarios nécessitent des travaux et des aménagements très conséquents dans le lit du Sonnant qui impactent le fonctionnement hydraulique du cours d’eau (sa capacité à écouler les eaux sans créer d’inondations en amont ou en aval), son écosystème, ainsi que sa gestion courante (curage, enlèvement des embâcles…).

S’agissant d’un milieu sensible et protégé, les travaux en rivières sont particulièrement réglementés, notamment par le Code de l’Environnement et au titre de la Loi sur l’eau. Ils doivent faire l’objet de demandes d’autorisation environnementales, instruites par les services de l’Etat qui consulte notamment le gestionnaire de la rivière (dans le cas présent Grenoble Alpes Métropole au titre de la compétence GEMAPI).

L’ampleur des travaux au sein du cours d’eau qui devaient être envisagés pour l’un de ces scénarios implique des impacts sensibles sur le fonctionnement hydraulique de la rivière, son écosystème et ses conditions de gestion courantes (avec notamment une alerte à ce sujet des services GEMAPI).

Au-delà des aspects environnementaux et réglementaires, ces scénarios représentent un coût considérable. Ainsi, pour des raisons environnementales et financières la Métropole n’envisage pas ces interventions lourdes au sein du cours d’eau.

Pourquoi l’option d’un élargissement vers la montagne a-t-elle été écartée ?

L’élargissement vers la montagne a été étudié à la fois pour réaliser une bidirectionnelle et une bilatérale. Dans les deux cas, l’objectif est d’élargir la chaussée pour pouvoir intégrer les voies cyclables.

Plusieurs éléments ont cependant poussé la Métropole à ne pas envisager cette option :

- Les questions foncières : si la voirie et le mur de soutènement se trouvent dans l’emprise du domaine public, les terrains au-dessus (et derrière …!) sont eux privés. Pour élargir la chaussée il faut donc acquérir l’ensemble des terrains concernés, soit en les achetant à l’amiable soit en procédant à des expropriations. L’expropriation est conditionnée à une démarche de « déclaration d’utilité publique » (DUP), démarche longue et complexe impliquant notamment une enquête publique.

- Les questions de risques : La route connait régulièrement des éboulements et écoulement. « Creuser » la montagne implique nécessairement d’augmenter « la pente » et aggrave donc les risques liés à l’instabilité des terrains.

- Des questions de procédures : sur la partie départementale, l’élargissement coté montagne impacterait un « espace boisé classé » (EBC). Ces espaces sont protégés et les travaux sont interdits. Pour réaliser un aménagement continu il serait nécessaire de déclasser une partie de l’espace, ce qui est possible mais long, complexe et pas toujours assuré.

- Le coût : Creuser la montagne, coûte cher. L’étude de 2021 avait identifié un coût supérieur à 10 millions d’euros. Ce cout serait à consolider par des études techniques plus précises et à actualiser dans le contexte d’une inflation très marquée depuis 2021.

Eybens

Eybens  Gières

Gières  Grenoble

Grenoble  Grenoble Alpes Métropole

Grenoble Alpes Métropole  Le Pont-de-Claix

Le Pont-de-Claix  Meylan

Meylan  Seyssinet-Pariset

Seyssinet-Pariset  Vizille

Vizille